中國古建與書法

李元杰

中國古建是中國傳統文化的一部分,在古老廣袤的中華大地上,留下了很多彌足珍貴的古建筑珍品,它不僅是中國歷史遺產的見證,更是中華兒女的勤勞與智慧的結晶,也是華夏幾千年的文明象征與燦若星河的文化所在。

中國書法是漢字的書寫藝術,是中華民族的文化瑰寶和國粹。被譽為“無言的詩、無形的舞、無圖的畫、無聲的樂。”中國的漢字從甲骨文開始,在漫長的演變發展過程中,起著思想交流,文化傳承的重要作用,同時也形成了不同時期的書寫藝術風格,表現著各各時期的社會經濟發展、文化繁榮和人們的生活價值取向。在研究中國傳統文化和書法藝術方面,為我們后人留下了寶貴的一頁。

中華民族在漫長的歷史長河中蘊育著光輝燦爛的優秀文化,炎黃子孫用他們的智慧和雙手創造了無數奇跡和輝煌,華夏大地的藝術殿堂里閃爍著數不盡的稀世珍寶,光彩奪目,熠熠生輝!在這些瑰寶之中,中國的古建筑和書法藝術是最為光彩照人的,它們圓融結合相得益彰,無論是空間方位,還是序列理念,都實現了其功能性與藝術性,使中國傳統文化的審美以“天地”之道來應通“人文"的建筑之道、書法之道,達到“天人合一”之境界。

中國古建筑與書法藝術在結構形態方面,表現為“線“的藝術,“勢”的追求。傳統建筑的木結構體系,通過極其精妙的榫卯結構,完成從單一構件到整體建筑的協調性,它的理念始終以“線”貫穿其中,通過對結構“線”的形態營造出整體布局“勢”的氣韻,正所謂:氣勢恢宏,雄偉壯觀。書法藝術也是以“線"結構為形態,筆墨紙為器具,勾畫不同的線條,創造出不同書體漢字,如篆體、隸體,楷體,草體,行體等不同的字體形式。將具有實用性的文字,變成最能夠代表中國藝術審美精神的“線”的藝術,書法家以“線”的結構形態抒發情感,用流暢的“線"條表達生機勃勃,自然萬象的“勢”態。從章法、行氣,內容中感受到面的神韻。所以"線”的審美與傳統建筑、書法藝術在結構形態上有相同的特征,是二者通過“線”的結構形態演繹勢的氣象,這也是中國傳統建筑木構桁架,飛檐畫棟以及審美情趣,與中國漢字書法的結構布局,字體章法以及律動氣韻有著內在的審美共性。

書法作為我國幾千年來所流傳下來的文化符號,用不同的載體去映像它的魅力。呈現給后人的是中華民族文化之魂與精神圖騰。從某種角度而言,書法藝術的介入不僅從內容上深化建筑的意境,而且從形勢上起到了美化建筑意象效果,對建筑文化品位的提升和建筑意境等方面的發揮起到了重要的作用。

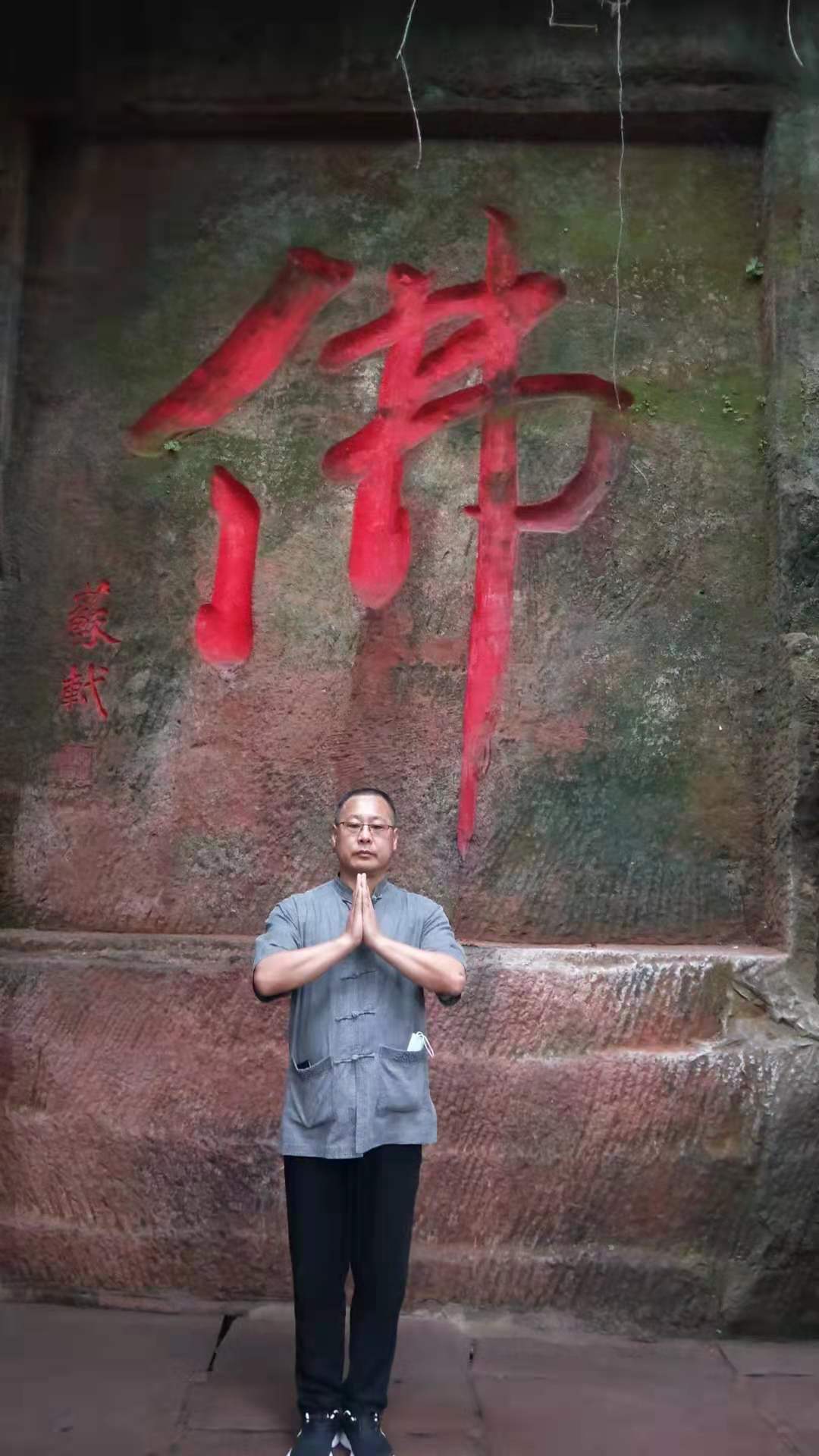

古建筑的構件上的書法裝飾,內外附設的書法作品,如匾額、影壁鑲嵌、楹聯、瓦當、屏風、碑碣等等,這些都是書法藝術的寶貴資料。優秀的作品不僅自身的造型美,而且書體散發的氣蘊與所在的環境高度協調,顯現出深厚的文化底蘊和無與倫比的藝術效果。書法是視覺藝術,當它置于特定的環境之中,對所在的空間環境,人們視覺感官,甚至心靈上都會產生不同影響。文字本身極具能量,用書藝去展現或裝飾,會形成一個強大的磁場,這種意念使書法藝術在自然山川、名勝古跡、亭臺樓閣、水榭橋洞、樓堂館閣的建設及裝飾中占有重要之地位,形成一個個殊勝的能量道場。書法不僅能夠陶冶人們的情操,還會讓人們的身心靈更健康,社會更加安定和諧。

在中國,南北跨度很大,東西間距很長,因此各地的氣候、人文風情,建筑、文化藝術、語言、飲食乃至信仰差別很大,風格各異,使不同區域的文化更加豐富多彩。目前,中華大地上保存下來很多古鎮及一些城市還保留一些較為完整古建筑群,同時也保留了很多書法碑林和楹聯、抱對、牌匾的木雕木刻,我們要用發展的眼光來看待及保護這些文化遺產,讓先人遺留的文化大放異彩。雖然這些古代建筑與文化離我們很久遠,但是古文化對我們產生的影響和現代價值是深遠的,值得我們永遠的學習和借鑒。在傳統文化復興的今天,我們更應該有一種民族責任感和古文化保護意識,隨著時代的變遷社會經濟發展,我們更要正本清源,守正創新,汲取中國古老文化的營養,走中國特色新時代文化之路,讓中國傳統文化得以延續和發揚光大,讓我們在團結一心,攜手并進,讓中華“民族之魂"立于世界不敗之林,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而努力奮斗!